"十五五"规划(2026-2030年)是中国迈向2035年基本实现社会主义现代化目标的关键五年。其核心在于推动经济社会高质量发展,并为2035年目标奠定坚实基础。

“十四五”收官在即,“十五五”蓝图将展。作为中国经济的“压舱石”和“顶梁柱”,国有企业特别是中央企业,在迈向2035年基本实现社会主义现代化目标的关键五年里,被赋予了前所未有的核心使命。它们面临的,不仅是一场关乎自身蜕变的深度改革,更是一场关乎国家命运的战略大考。

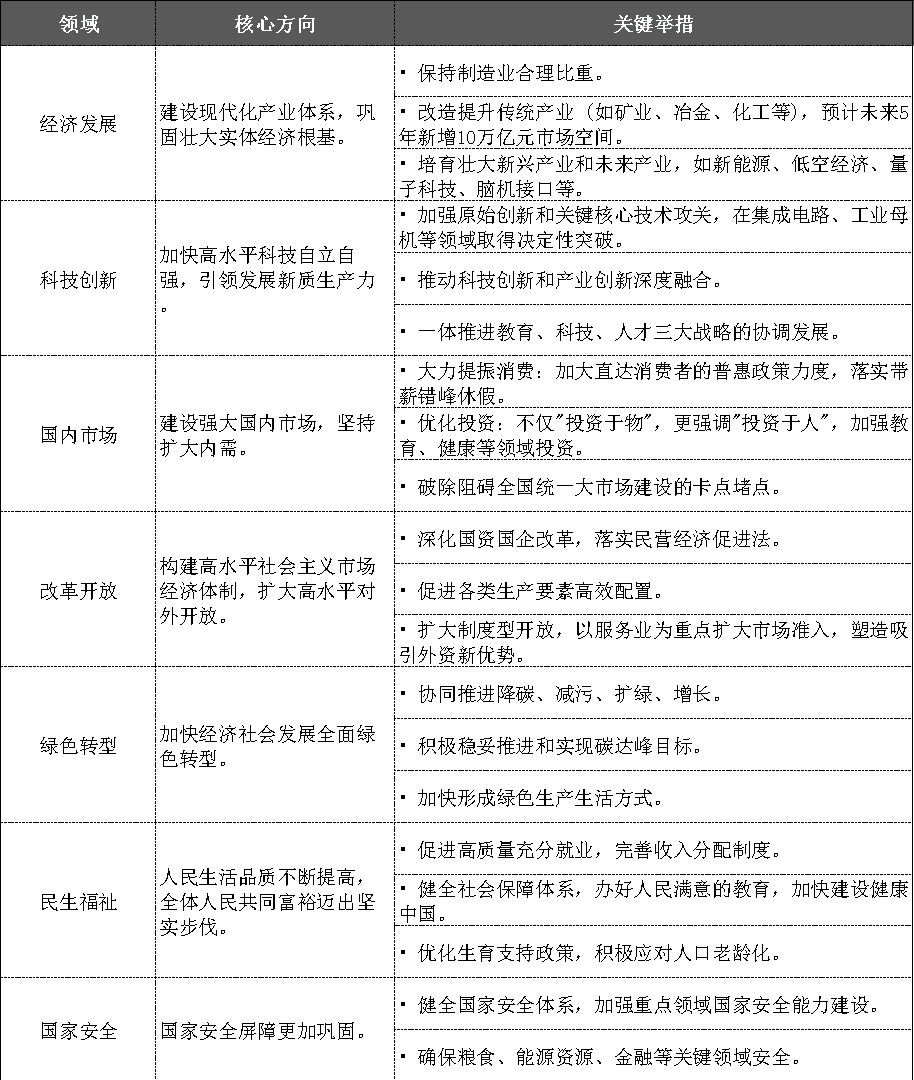

一.各领域核心方向与关键举措

下面这个表格梳理了"十五五"规划的核心要点,读者可以快速了解全局。

二、“十五五规划”的深层逻辑与机遇

除了表格中的具体方向,"十五五"规划还体现了一些重要的底层逻辑,理解这些能帮你更好地把握未来的发展脉搏:

1. "关键一跃"的历史方位:"十五五"时期被定位为"基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期"。这意味着各项任务将全面铺开并加速推进,旨在为2035年目标打下决定性基础。

2. "发展与安全"的动态平衡:规划高度重视发展与安全的深度融合。这意味着未来产业政策、科技攻关都将把韧性和安全放在核心位置,同时通过发展来筑牢安全根基。

3. "物"与"人"的协同投资:规划特别强调"投资于物"和"投资于人"紧密结合。这预示着财政支出将更多向教育、医疗、人力资源开发等民生领域倾斜,旨在通过提升人的素质来为经济长期发展储备动能。

4. "内"与"外"的循环互促:面对外部环境的不确定性,规划强调以国内大循环为主体,但绝非关起门来搞建设。相反,中国将通过扩大制度型开放,深度对接国际高标准经贸规则,以高水平的开放来倒逼国内的改革与发展。

三、国央企“十五五规划”的的核心重点、主要障碍及解决思路

三国央企作为中国经济的“顶梁柱”和“压舱石”,在“十五五”期间肩负着特殊使命,其成败直接关系到国家战略目标的实现。

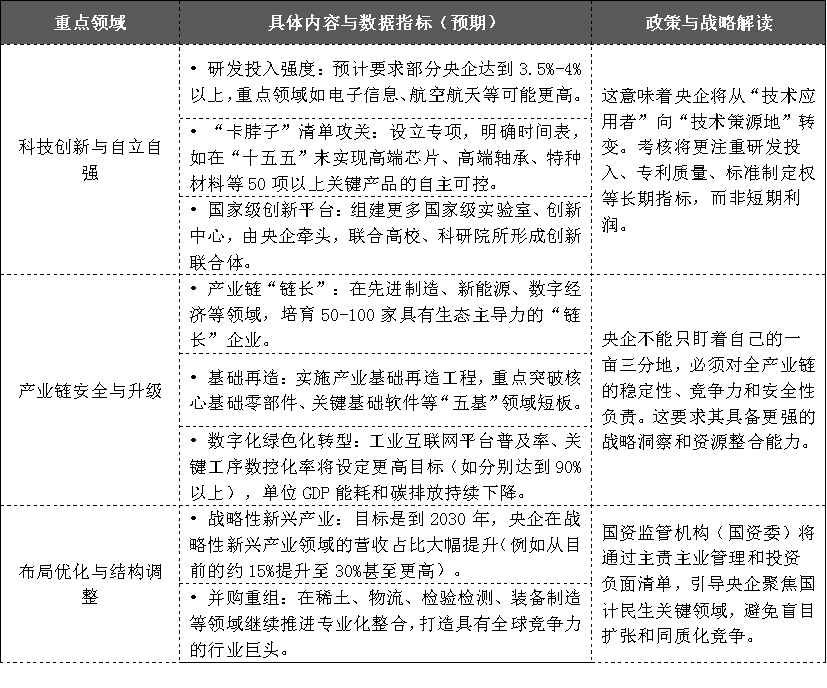

1. 核心重点与战略任务

国央企在“十五五”期间的任务,可以概括为 “一个核心,三大角色”:

一个核心: 服务国家战略,引领现代化产业体系建设。

三大角色:包括国家战略科技力量的“主力军”、现代化产业体系的“排头兵”、全面深化改革的“先行者”,

国家战略科技力量的“主力军”:在关键核心技术,尤其是“卡脖子”领域(如高端芯片、工业母机、基础软件)实现突破,确保国家产业安全和竞争力。

现代化产业体系的“排头兵”:在产业链中占据主导地位,通过链长制,带动上下游、大中小企业协同发展,提升整个产业链的韧性和安全水平。

全面深化改革的“先行者”:在国企改革、公司治理、市场化经营机制等方面做出示范,成为真正按市场化机制运营的现代新国企。

2. 主要障碍与挑战

国央企在践行上述使命时,面临着内外部的多重挑战:

(1)体制机制障碍:激励与约束不足

① 创新容错机制缺失:科技攻关高风险、长周期,与央企负责人任期考核(通常3年) 的矛盾突出。失败可能意味着职业生涯的污点,导致决策层趋于保守,“不敢投、不愿投”长期高风险项目。

② 行政化色彩依然存在:企业有时仍需承担非经济职能,如维稳、就业等。管人管事管资产的惯性思维在部分监管层面依然存在,影响了企业的市场化反应速度。

③ 人才激励瓶颈:尽管推行了“揭榜挂帅”、“项目分红”等激励,但在薪酬总额限制下,对顶尖科技人才、市场化管理人才的吸引力仍难以与头部互联网公司或灵活民企竞争。

(2)能力与资源瓶颈

④ 核心技术积累不足:在部分高端领域,基础理论、工艺、材料等方面的积累与西方巨头仍有代差,追赶需要时间和巨大投入。

⑤ 新旧动能转换阵痛:传统业务是当前利润和就业的“基本盘”,而新兴业务需要大量投入且短期难见效益。如何平衡“吃饭业务”和“发展业务”是巨大挑战。

⑥ 数据与数字化能力:如何将庞大的工业数据转化为生产力,如何构建适应数字时代的组织架构和商业模式,是许多传统央企面临的共同课题。

(3)内外环境压力

⑦ 地缘政治风险:面临技术封锁、市场准入限制、供应链断供等外部压力,国际化经营风险显著增加。

⑧ 与民企的竞争与合作关系:在“链长”角色下,如何公平对待产业链上的民企,形成“国家队+专业队”的良性生态,而非简单挤压,考验着央企的智慧。

3. 解决思路与改革方向

针对以上障碍,国家和央企自身正在推动一系列深度改革:

(1)深化体制机制改革,打造“现代新国企”

① 完善中国特色国有企业现代公司治理:真正落实董事会职权,特别是在经理层选聘、考核、薪酬分配等方面的权利。推动党委(党组) 在“把方向、管大局、促落实”的作用与董事会“定战略、作决策、防风险”的职责有机融合。

② 推行更灵活的“分类考核”与“长周期考核”:对商业一类(充分竞争领域):强化经济效益和核心竞争力考核;对商业二类(特定功能领域):考核服务国家战略和保障国家安全的成效;对公益类:重点考核产品服务质量、成本控制和保障能力;对科技创新投入:探索建立“负面清单”+“尽职免责” 机制,对符合方向的研发失败予以宽容。试点3-5年甚至更长的长周期考核,减轻短期业绩压力;打破薪酬激励天花板:对科技人才、核心关键人才实行薪酬包单列、项目收益分红、股权激励(如上市公司股权激励、科技型企业岗位分红)等市场化激励方式,不受企业工资总额硬性约束。

(2)优化资源配置,推动战略性重组与整合

③ 聚焦主责主业:国资委通过动态调整主业目录,严控非主业投资,推动资源向优势企业和核心环节集中。

④ 强化“链长”作用:鼓励央企开放供应链,采购管理中引入“成本和质量最优”而非“价低者得”的原则,扶持国内有潜力的专精特新“小巨人”企业,共同成长。

(3)实施创新驱动发展战略

⑤ 构建创新联合体:由央企出题、出资,联合顶尖高校、科研院所,组建体系化、任务型的创新联合体,共同攻关。

⑥ 设立前沿技术研究院:模仿华为“2012实验室”,在央企内部设立专注于基础研究和前沿技术探索的机构,给予充分的经费和人事自主权。

(4)统筹发展与安全

⑦ 建立供应链安全预警与备份系统:对关键环节进行全球风险图谱绘制,建立战略储备和多元化供应方案,甚至在必要时建立 “备胎”计划。

⑧ 加强合规与风险管理:建立与国际接轨的全面合规体系,防范境外投资和经营的法律与政治风险。

“十五五”时期,是国央企从“大”到“强大”、从“体量优势”到“质量优势”跃迁的关键窗口。这场大考的核心,在于能否通过一场深刻的自我革命,成功平衡“服务国家战略”与“遵循市场规律”之间的关系。一旦成功,我们将见证一批主业突出、治理先进、具备全球竞争力的“新国企”崛起,它们不仅是国民经济的支柱,更将成为中国迈向现代化强国征程中,最为坚毅和可靠的中流砥柱。

未来,我们将看到一批主业突出、公司治理优良、核心竞争力强的“现代新国企”脱颖而出,它们不仅是国民经济的重要支柱,更将成为中国参与全球高技术竞争的国家队。

CopyRight© 厚德东方 Houde Oriental Enterprise Management Consulting Co., Ltd版权所有 京ICP备2022015443号